內容目錄

修行的地基「五戒」

佛法以「人」為根本,「人道」則是因持守五戒而來。

受持五戒將來就可以獲得「人身」。人有貧窮、富貴、壽夭、智愚、美醜、高矮,這些都是因持守五戒的清淨程度不同而造成。

五戒雖然簡單,但要把五戒持的清淨,也是非常不容易的。修行欲成就佛道,必須以五戒作根本。如果無法將五戒守好,其他的戒則更不容易做到。

如同建造高樓大廈,地基穩固,才可一層一層的築建高樓,而五戒就好比最下一層的地基,是非常重要的。

五戒是佛法當中最根本的戒法,無論是在家戒、出家戒,都是以五戒為根本,所以五戒又稱為根本大戒。

古德說:「道在紅塵鬧市修,全憑五戒做根由。殺生戒除慈心大,不貪財物廉潔優,見色不貪性清淨,葷酒永斷性長流,欲學長舌莫妄語,成佛不須出世求。」

希望大眾把握今生,持守五戒,切勿空過,枉受輪迴之苦。

五戒的意義與重要性

五戒雖然分別為五,但是根本精神是不侵犯;

不侵犯而尊重別人,便能自由。

比如:

不殺生,就是對別人的生命不侵犯;

不偷盜,就是對別人的財產不侵犯;

不邪淫,就是對別人的名節不侵犯;

不妄語,就是對別人的名譽不侵犯;

不飲酒,就是對自己的理智不傷害,從而不去侵犯別人。

一般人總以為受戒是增加束縛,因此有人說:「何必受戒,自找束縛!」

其實,凡是身陷牢獄失去自由的人,探究其原因,都是觸犯了五戒。

比如:

殺人、傷害、毀容,是犯了殺生戒;

貪汙、侵占、竊盜、勒索、搶劫、綁票,是犯了偷盜戒;

強姦、嫖妓、拐騙、重婚,是犯了邪淫戒;

毀謗、背信、偽證、恐嚇,是犯了妄語戒;

販毒、吸毒、運毒、吸食煙酒等,是犯了飲酒戒。

由於犯了五戒,於是身繫囹圄,失去自由。

所以,受戒也是守法,能夠受持五戒,真實認識五戒的人,才能享有真正的自由。

因此,戒的真義是自由,而非束縛。

有人認為受戒難免會犯戒,不受戒就不會有犯戒的擔憂。

事實上,受戒後縱使犯戒,因為有慚愧心,懂得懺悔,罪過較小,還是有得度的機會。

不受戒的人,犯了戒,不知懺悔,罪過加重,因此沉淪三塗惡道。

所以,寧可受戒而犯戒悔過,也不要不受戒而犯戒,因為受戒才有得度的機會,不受戒就永無成佛的可能。 何況不受戒,並不代表做錯事就不犯戒,不受戒而犯戒,仍然有罪,仍然難逃因果業報。

在家眾如何受持五戒

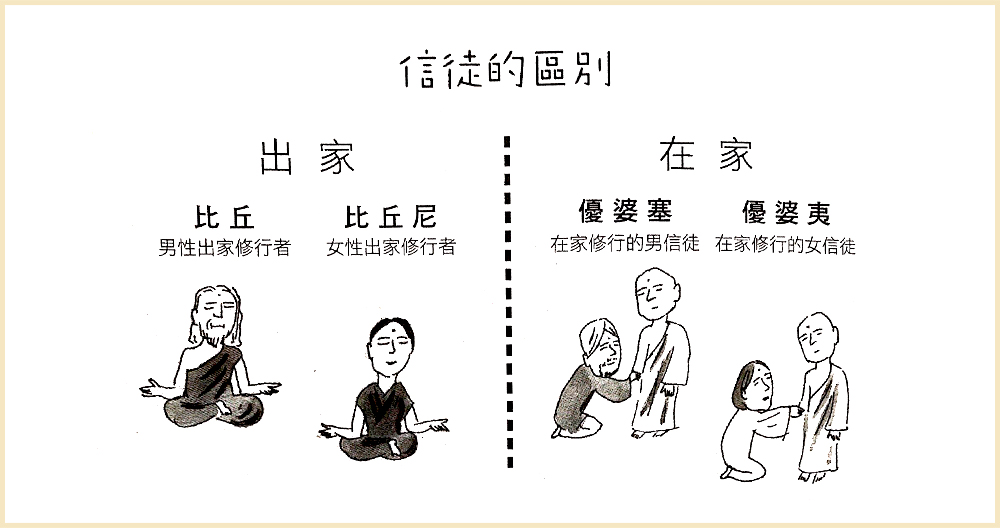

發心受持五戒的在家居士,男眾稱為優婆塞,女眾稱為優婆夷。

受持一戒就有五位善神謢持,持滿分五戒,就有二十五位善護持。

持戒嚴謹的人,就成為世間的人上人,感獲大富大貴的果報;

持中品戒的人,感得一般的富貴;持下品戒則可保人身;

若是持下下品戒,雖得人身,六根卻不能具全。

所以,想要修行及提昇,必須從清淨身、口、意做起。

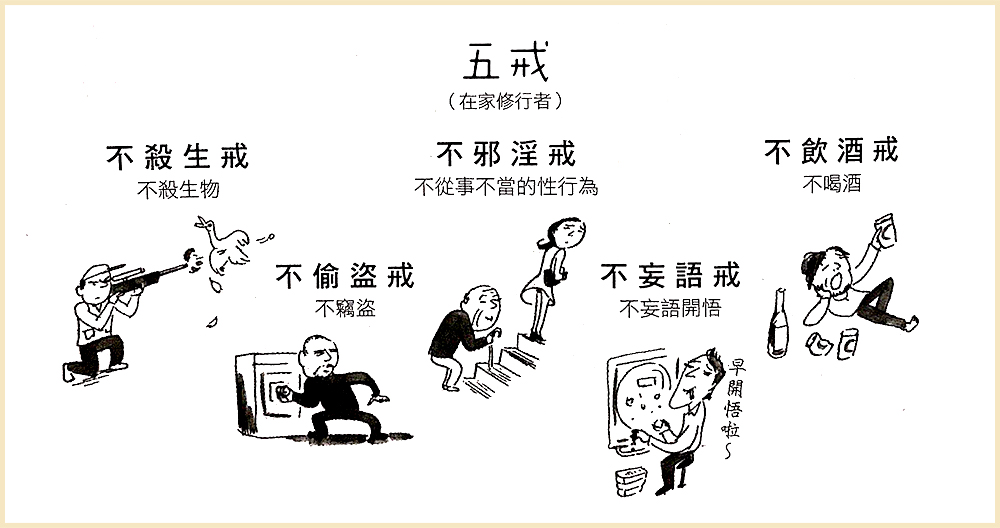

以下,簡述五戒:不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。

.不殺生:不故意殺害有生命的眾生,如人、動物、小昆蟲及墮胎。

戒殺生,主要是培養我們的慈悲心,《涅槃經》說:「食肉者,斷大慈種,行住坐臥,一切眾生聞其肉氣悉生恐怖。」所以佛教徒吃素,主要是不忍心殺害雞、鴨、豬、羊等動物的生命,是為了長養慈悲心。

有人認為植物也有生命,但佛教認為動物有心識的反應,而植物只有物理的反應,因此吃素不算殺生。

.不偷盜:對於一切財物,乃至一草一木,非自己所有而取,或是不論用任何手段,如騙取、強奪、霸佔等,皆算是偷盜。

簡單的說,不是自己的東西,未經許可便占為己有,就是偷盜;光天化日之下,強取他人的財物,更是盜竊。在戒律中,最難受持的戒律,就是盜戒,因為凡將無主以外的東西,私自據為己有,就犯了盜戒。

.不邪淫:不與正配以外的人行淫。

所謂邪淫,是指合法的夫妻關係以外的男女愛欲行為。邪淫,是社會混亂的導火線。例如亂倫、雛妓問題…是社會風氣的敗壞,文明社會的一大恥辱。如果人人都能持不邪淫戒,便不會發生這些問題。

.不妄語:不說謊、搬弄是非、惡口罵人,危害到他人。

妄語,就是說虛妄不實的話,包括挑撥離間的兩舌、惡毒傷人的惡口、欺瞞不實的妄言、阿諛奉承的綺語。

妄語依其性質又可分為:大妄語、小妄語、方便妄語

-大妄語:指沒有證果的人,說證果了,沒有得到神通,說得神通了。

-小妄語:見言不見,不見言見;是說非,非說是。

-方便妄語:就是俗稱的善意的欺騙。譬如醫生為顧及絕症病人的情緒,因此隱瞞實際病情,這種為別人利益著想而說的妄語,就是方便妄語。

.不飲酒:不喝酒,乃至於不勸人喝酒、不入酒家、不思念飲酒。(喝酒會使人神智昏昧,來世感召愚癡的果報)

雖然明指為酒,但是凡能刺激神經,使人喪失理智、敗壞德行的東西,諸如大麻、鴉片、安非他命、速賜康、強力膠、瑪啡、紅中白板等,都是不飲酒戒所要戒除的。

五戒中的前四戒,所禁戒的行為本質就是罪惡,因此稱為「性戒」;不飲酒戒是佛教五戒的特色,酒的本質雖非罪惡,但是飲酒容易引起世人誹謗,或誘發其他的性罪,因此稱為「遮戒」。

《大毗婆娑論》卷一二三說:印度有位優婆塞,由於飲酒,於是盜取鄰居的雞,犯了偷盜戒;將雞烹殺做為下酒菜,犯了殺生戒;此時,鄰婦過來尋找他的雞,優婆塞見他貌美,非禮他,犯了邪淫戒。鄰家憤而告官,被訊問時,此優婆塞皆不認罪,犯了妄語戒。喝酒使人無慚無愧、喪失理智,由於喝酒而造下殺、盜、淫、妄等四重罪,所以應該戒除喝酒。 佛教是重視般若智慧的宗教,唯有戒酒,才能使神智清楚,理路清晰,智慧明朗。

三皈五戒因緣殊勝

皈依三寶是學佛的入門,受持戒律是信仰的實踐。

佛教徒皈依三寶以後,應該進一步發心受戒。

因為戒是一切善法的根本,也是世間一切道德行為的總歸。

佛法講「五戒」,儒家則講仁、義、禮、智、信,稱為「五常」。

五常與五戒差不多,不過五戒非常顯明,有條有理,一說出來馬上就知道。

儒家的五常:

仁,就是要有慈悲心,做仁人君子,不要殘害眾生;

義,就是義氣,不要人家的東西,仗義施財;

禮,即是人與人之間應有的禮貌,男與女之間也要有一種禮節;

智,就是要有智慧,不飲酒使心智不昏昧,就是有智慧;

信,就是信用,不妄語就是有信用。

所以「五常」與「五戒」也是相通的。

現代有些人雖然不信佛教,但是也知道要做好事,不做壞事,同樣是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒,將來的果報亦都屬於人道的果報。

受戒好比學生遵守校規,人民恪守法律一般,不同的是:

校規、法律是來自外在的約束,屬於他律;

而佛教的戒律,是發自內心的自我要求,屬於自律。

即使平坦如高速公路,如果不遵守交通規則,隨時有發生車禍的危險;

同樣的,在人生旅途上,如果不持戒,也隨時會有犯過招禍的可能。

所以,學佛的人必須要受戒。

戒,分為出家戒、在家戒。又可分為大乘戒、小乘戒。

屬於在家信眾受持的戒有:五戒、八關齋戒、菩薩戒。

一切法得成於忍。

《楞嚴經》說:「攝心為戒,因戒生定,因定發慧,是則名為三無漏學。」

要想啟發智慧,就必須修定;而修定要有所成就,則須持戒。

所謂「尸羅不清淨,三昧不現前」如果持戒不清淨,就不容易得到真正的禪定。

無論禪、淨、顯、密等任何宗派,都是以戒為根本。

此外,持戒有積極的一面,也有消極的一面。

以五戒來說,單單做到不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒,這是消極的持戒。若能採取主動,不但不殺生,還能救生、放生;不但不偷盜,還能布施;不但不邪淫,還能積極去宣傳倫常道德,這就是積極的持戒。

所以,消極的持戒是自利;積極的持戒就是自利利他,屬於菩薩行。

受持五戒功德

五戒者,一切世出世間諸善法戒之根本。

《善生經》云:「若有說言,離五戒已,度生死者,無有是處。善男子!若人欲度生死大海,應當至心受持五戒。」

《七佛經》云:「若有人能受持五戒,感得二十五神侍衛。」

《辯意長者子經》云:「佛為辯意長者子說,要有五事行得生天。以偈頌曰:

不殺得長壽,無病常解脫;一切受天位,身安光影至。

不盜常大富,自然錢財寶;七寶為宮殿,娛樂心常好。

男女俱不婬,身體香潔淨;所生常端正,德行自然明。

不欺口氣香,言語常聰明;談論不吃蹇,所說眾奉用。

酒食不過口,無有誤亂意;若當所生處,天人常奉侍。

若其壽終後,二十五神迎;五福自然來,光影甚煒燁。」

《優婆塞戒經》云:「善男子,一切施中,施無怖畏最為第一。是故我說,五大施者,即是五戒。如是五戒,能令眾生離五怖畏。是五種施易可修行,自在無礙不失財物,然得無量無邊福德。離是五施,不能獲得須陀洹果,乃至得阿耨多羅三藐三菩提。」

推薦延伸閱讀:

你知道佛弟子為什麼要受三皈五戒嗎?歡迎在下方留言分享喔!

───────────────────────────

在量子的世界裏,我們從來就不是一個人

希望這篇文章有幫助到您

您並不孤單~量子禪緣與您共結法緣

───────────────────────────